Auch dieser Text stammt aus der Sonderausgabe des "Maingau-Boten" zum 50. Jubiläum des Verlags Heinrich Dreisbach, erschienen am 13. August 1955.

Setzer- und Druckerlehrlingszeit 1895-1899

Im Frühjahr 1895 wurde ich aus der Flörsheimer Volksschule entlassen. Hinaus ins Leben!, wie man so schön zu sagen pflegt und ich empfand das schon in seiner vollen Bedeutung. Die zwei letzten Schuljahre beim Lehrer Josef Urson waren nun auch herum und es mußte etwas Neues beginnen. Nach den lieblichen Kinder-Berufsträumen, wie Konditor, Kutscher usw., hatte sich bei mir der Wunsch "ein Maler zu werden" festgesetzt und das kam so: In der Volksschule gab es auch Zeichenstunden und die waren nur bei ganz Wenigen beliebt, in unserer Klasse vielleicht nur bei Zwei der Schüler. Der eine war ich selber und der andere mein Klassenkamerad Franz Gräber. Er ist später Schmied und Schlosser geworden und lebt heute noch. Wir Zwei versorgten fast die gesamte Klasse, 49 Buben, mit ausgefüllten Seiten während der Zeichenstunden. Immer wanderten dann die Hefte unter den Bänken her und aus unseren Bleistiften wuchsen hunderte von Kurven und einfachen Ornamenten, schnell, wie die Mutter in der Vorweihnachtszeit mit den Formblechen die Plätzchensterne und Herzen aussticht. Wir hatten auch eine besondere "Zeichenschule" in Flörsheim. Ich konnte es jedesmal kaum erwarten bis der Mittwoch Nachmittag kam, wo Lehrer Linz diesen Unterricht erteilte. Die Teilnahme daran war freiwillig. Bei anderen Buben war er weniger beliebt, man spielte am schulfreien Mittwoch Nachmittag lieber "Glickerches" als sich in die dumpfe Schulstube zu setzen. Ich kann mich erinnern, daß ich wiederholt vom Lehrer Linz ob meiner Zeichenbegabung gelobt wurde, ja ich trug sogar bei meinen Klassenkameraden den ehrenvollen Spitznamen: "De Moler" (Maler). Da war mir nun bei meinem schon genannten Freund Franz Gräber etwas Besonderes aufgefallen. Er zeichnete aus dem Stegreif in sein Heft oder auf die Schiefertafel die Initialen seines Namens: "F." und "G." in besonderen Großbuchstaben, Buchdrucker würde sagen: Versalien aus fünfcicero verzierter halbfetter Gotisch, wovon ich allerdings damals noch keine Ahnung hatte, daß es mich baß er staunte. Wo hatte der Junge das her? F. G. = Franz Gräber, aber da mußte irgendein Geheimnis dahinter stecken, denn erstens gab es solche Buchstaben nirgends in unserem Lesebuch und zweitens kamen mir diese Zeichen irgendwie bekannt vor.

In jener Zeit wurden in Flörsheim, wie auch heute noch, besonders gern die Frankfurter Blätter gelesen, allerdings von nicht allzuviel Leuten. Wer hatte schon im Monat 60 Pfg. für den Luxus einer Zeitung übrig, wenn man vielleicht am Tage nur 1.70 Mark verdiente. Wir hielten den Frankfurter General-Anzeiger wie so manche andere Bezieher in Flörsheim. Wie ich dieses Leib- und Magenblatt wieder einmal näher studiere, ja, was sehe ich denn da: die zwei Buchstaben meines Freundes Franz: Frankfurter General-Anzeiger. Jawohl, das waren die F und G, die ich bei dem Freund so sehr bewundert hatte. Also hier hatte er sie abgezeichnet und so oft, daß er sie auswendig kannte. Zu dumm, daß ich das nicht gleich gemerkt hatte und daß es kein Blatt hier gab, das mit H. und D. seinen Titel schmückte. Ja, wenn wir in Hessen gewohnt hätten, da würde es vielleicht ein Darmstädter Heimatblatt gegeben haben. Kurz und gut, das war, trotz Fibel und Lesebuch meine erste intimere Begegnung mit Gutenberg und seiner Druckerkunst, weil ich mir hier zum erstenmal näher Gedanken machte, wie denn wohl diese Buchstaben in dem Titel der Zeitung zustande kamen.

Und noch ein anderes war da: Wir hatten in unserem Lesebuch, 5. Teil, einen Aufsatz: "Die Erfindung der Buchdruckerkunst", wo diese Großtat des Menschengeistes näher beschrieben war. Dennoch konnte ich mir mit dem besten Willen kein Bild machen, wie so ein Druckwerk, ein Buch oder eine Zeitung, entstehe. Ich sah im Geiste, wie Menschen mit großen Stempeln in den Händen ein Wort nach dem anderen auf Papier abdruckten, aber das konnte nicht das richtige sein? Weit und breit war kein Mensch zu finden, wenigstens für mich nicht, der sich in diesem Beruf auskannte, Flörsheim zählte in seinen Mauern weder eine Buchdruckerei noch einen Buchdrucker, über haupt nichts vom graphischen Gewerbe.

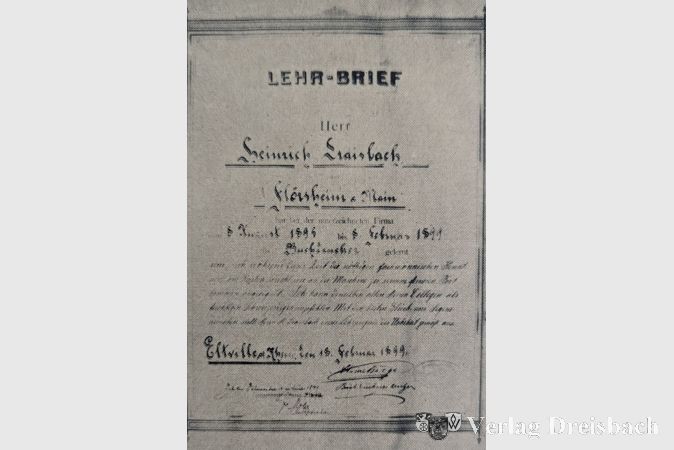

Aber die Zeit schritt voran, auch für mich. Die Mutter starb. Mit elf Jahren hatte ich eine nicht sehr sanfte Stiefmutter bekommen und eines Tages erfolgte die Schulentlassung. Nach dem Versuch des Lernens in einer Frankfurter Steindruckerei (Grünebaum in der Großen Friedbergergasse), kam ich im August 1895 nach Eltville am Rhein in die Lehre und zwar in den Verlag und die Druckerei des "Rheingauer Beobachter", der schon seit etwa 25 Jahren dort erschien. Die Lehrstelle in Frankfurt bei Grünebaum, war mir deshalb begehrenswert erschienen, weil ein Lithographen-Lehrling gesucht war und ich als "Moler" mich ja sehr für diesen Beruf interessierte. Nun war der Betrieb Grünebaum in Frankfurt aber so mangelhaft, daß man es mit der übernommenen Verpflichtung nicht ernst nahm und ich mit der Lithographie gar nicht, wohl aber mit dem Steindruck in Berührung kam. Für immer ist in meiner Nase der fürchterliche Gestank aus jenem Hinterhof der Großen Friedberger Gasse 13 in Frankfurt am Main, wo unser Kunsttempel war, in Erinnerung. Beim Hofeingang rechts war ein Schild, auf diesem stand zu lesen: Berger & Co., Lumpen en gros. Mich ergötzte schon damals der Doppelsinn dieser Firmenbezeichnung, und mit Grausen nahm ich am ersten Tag bereits den fürchterlichen Geruch dieses "Lumpen en gros"-Betriebes wahr. Es stank nach alten Lumpen, halbverwesten Knochen und Abfällen aller Art. Es war grauenvoll und ich war schon aus diesem Grunde froh, als ich die Große Friedberger Gaß in Frankfurt im August 1895 mit dem herrlichen Rheingau vertauschen konnte.

Ja, wenn dieser Rheingau für uns nur so herrlich gewesen wäre. Wenn ich hier "uns" sage, dann meine ich damit die vier Lehrlinge, die in dem Eltviller Kunsttempel der Erlernung und Ausübung der edlen Druckerkunst oblagen. Wir waren in der Lehrstelle auch zugleich in "Kost und Logis" wie man damals sagte, und mußten vier Jahre Lehrzeit abbrummen, bis wir als fertige "Schweizerdegen", wenn auch ungegautscht, entlassen wurden. Die Verhältnisse waren mehr als primitiv. Die Druckpresse mußte von Hand gedreht oder "getreten" werden. Gleichzeitig mußte der Tretende auch die unbedruckten Blätter einlegen und den Druck überwachen, war also Raddreher(-treter), Einleger und Maschinenmeister in einer Person. Da ich körperlich zu dieser Zeit verhältnismäßig stark war, hatte ich vor allem die Ehre, zwei nicht kleine Zeitungsseiten, in einer Auflage von vielleicht 400 und zweimal in der Woche mit mehr als 20 Seiten Umfang, allein "durchzudrucken", einzulegen und den Druck wie die Farbe zu überwachen.

Das war eine Sträflingsarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brachte mich körperlich und auch nervenmäßig verhältnismäßig bald herunter. Über die in der damaligen Zeit in Handwerksbetrieben, hier im Besonderen in einer kleinen Buchdruckerei in Bezug auf Arbeitszeit, Hygiene und Jugendschutz herrschenden unglaublichen Verhältnisse habe ich an anderer Stelle eingehend berichtet. Ich hoffe, daß auch jene Blätter noch im Druck erscheinen werden. Sie gewähren einen Einblick in die Verhältnisse des Handwerkerlebens, im ausgehenden 19. Jahrhundert, wie man sie in dieser Zeit nicht mehr hätte für möglich halten sollen.

Aber immerhin: Ich wurde auf diese Weise Setzer und Drucker ("Schweizerdegen" nennt man das, eine Bezeichnung aus der Zeit des Zunftwesens). Ich verließ im Sommer 1899 als frischgebackener Jünger Gutenbergs die schöne Stadt Eltville am Rhein, wo dereinst Gutenberg persönlich am Ende seines Lebens gewohnt hatte. Eine Inschrift kündet, daß Jünger seiner Kunst mit seinen Typen dort schon eine Druckerei eingerichtet hatten. Mit Wesen und Werden einer kleinen Heimatzeitung war ich in diesen vier Jahren eingehend in Berührung gekommen. Wir druckten u. a. die "Schlangenbader Kurliste" als Saisonzeitung. Immer war das Wirken in dieser Anstalt eine arge Schinderei, denn es fehlte an dem Nötigsten. Es waren viel zu wenig Schriften vorhanden und besonders zu wenig Ausschluß. Das sind Typen, die zwischen die einzelnen Worte und Zeilen kommen. Aus diesem Grund mußten selbst aus noch zu druckendem Satz, so nennt man die zusammengesetzten Lettern, Buchstaben und Ausschluß herausgezogen, um dann später und kurz vor dem Druck wieder ergänzt zu werden. Man nennt dies "Blockieren". Es ist eine rechte Quelle für Druckfehler.

Selbstverständlich regnete es Schimpfworte und auch Prügel, wenn wieder mal so ein Lapsus passiert war und der Druckfehlerteufel uns allzusehr mitgespielt hatte. Eine Großtat dieses üblen Begleiters der edlen Druckerkunst seit Anbeginn, ist mir besonders in Erinnerung und damit auch das furchtbare Gewitter das diese Sache mit sich brachte.

Die "Schlangenbader Kurliste" trug diesen Titel in Versal Groteskschrift an ihrem Kopf. Wie gewöhnlich waren auch diesesmal wieder die Hauptbuchstaben herausgezogen und blockiert worden. Bei der ewigen Hast und Geschwindigkeit, die notwendig war, diese Arbeit überhaupt zum gesetzten Termin fertigzustellen, steckte einer der unglücklichen Lehrbuben, welcher, weiß ich nicht mehr, bei dem Titel groß und fett, statt dem "K" bei Kurliste ein "H" in das vorhandene Loch im Satztitel. Man stelle sich die Wirkung vor in diesem hochfashionablen Bade der oberen Zehntausend, gegen die wir armen Buch ruckerlein doch noch weniger als "Zwiebelfische" waren. (Der Schriftsetzer nennt durcheinander gefallene Buchstaben so). Der Fehler wurde bei uns erst gemerkt, als am anderen Morgen - Telefon gab es zum Glück noch kaum oder nicht - der Herr Intendant, Oberst von Ihlenfeld mit Monokel und einem unglaublichen Donnergepolter bei uns aufkreuzte.

Wie er uns sagte, drohten die edelsten der Kurgäste, darunter auch viele noch edlere Ausländer, den Platz mit einer unmöglichen amtlichen H... Kurliste schleunigst zu verlassen. Und an all dieser drohenden Weltkatastrophe waren wir armseligen Kompagnone des dreimal verdammenswerten Druckfehlerteufels schuld. Unser verzweifelter Lehrmeister wußte nicht, was er machen sollte. Vor dem gestrengen und adeligen Herrn Oberst sank er fast in den Boden. Uns hätte er am liebsten zerkrümelt in unserer Nichtswürdigkeit, aber er mußte sich beherrschen, solange "Seine Gnaden" in der Nähe war. Als wir "unter vier Augen" waren, raste das Gewitter los. Schlußeffekt, daß wir, selbst nach Anrufung aller bösen Geister des gesamten Weltalls durch den Lehrmeister, die alle zu unserer Vernichtung beitragen sollten, aus Nützlichkeitsgründen doch noch einmal am Leben gelassen wurden. Unser Kunsttempel durfte trotz alledem noch eine ganze Zeit lang die Schlangenbader, diesmal aber "Kurliste" weiter drucken. Für ausreichendes Schriften und Ausschlußmaterial zu sorgen, fiel aber trotzdem niemand ein, und diese Misere blieb wie sie war.

Als Buchdruckergehilfe von 1899 bis 1905

Nach Beendigung meiner Lehrzeit im Sommer 1899 fand ich in Frankfurt a. M. aushilfsweise Arbeit. Es war damals fast unmöglich als junger Schriftsetzer eine Stellung zu bekommen. Wäre ich nicht "Schweizerdegen", also Setzer und Drucker gewesen, hätte ich für das erste Jahr wohl überhaupt keine Aussicht gehabt. Im Sommer in der sog. Sauren Gurkenzeit bauten alle Betriebe ihr Personal ab, und die jungen Gutenbergkünstler gingen "auf die Walz". So aber konnte ich sechs Wochen in der Druckerei des Kursbuches (Fahrplan) von Ritter in Frankfurt a. M. Sachsenhausen tätig sein und darnach fand ich bei verschiedenen Firmen vorübergehend Arbeit. Etwas fester schien die Anstellung in der Druckerei vom "Frankfurter Volksblatt", Verlag und Druckerei Karl Heil in Ffm. Sachsenhausen im Deutsch Ordenhaus. In der Setzerei stand auch ein sog. eiserner Kollege, eine Linotype-Setzmaschine, die aber noch sehr oft streikte und "Spritzer" machte, wie der Fachmann sagt. So mußte ich da, mit anderen gar manchmal mit meiner Kunst als Handsetzer einspringen. Die Arbeitszeit war, der Zeitung wegen, von 7 bis 2 Uhr, dann kam die Mittagspause und anschließend war noch einmal Dienst bis 6 Uhr. Die Frühstückspause dauerte vielleicht von 9.30 bis 10 Uhr. In der Mittagspause ging alles, was nicht ortsansässig war, in eine der berühmten Sachsenhäuser Ebbelwoikneipen, welche ich auf diese Weise auch kennenlernte. Allerdings mußte für das, was man flüssig zu sich nahm, an der festen Kost etwas abgezogen werden, denn für beides waren die Finanzen zu dürftig. Als der Hochsommer kam, ließ auch hier die Arbeit nach und ich, als der Jüngste, bekam "den Sack", d. h. mir wurde gekündigt. Am 15. war der "Erste". So ging es her und hin. Bis zum Jahre 1904 war ich dann in der Schillerstraße in Frankfurt a. M. in einer Druckerei Löllbach tätig, einem ganz kleinen Betrieb. Wir druckten in der Hauptsache für Frankfurter Bankiers und Makler, die an der Börse tätig waren.

Der Chef selbst war gelernter Buchdrucker und kam aus der Druckerei Lehrberger in Rödelheim, die seit vielen Jahrzehnten vor allem hebräische Bücher und Schriften druckte. Löllbach pflegte gelegentlich auch diese Art des Druckes. Wir hatten hebräische Lettern und so kam ich auch praktisch mit jener ziemlich seltenen Art des Druckbetriebes in Berührung.

Frankfurt war eine Hochburg der Druckerkunst. Hier gab es in jener Zeit alles an Druck und Büchern, was man sich denken konnte, weshalb die Stadt auch das Leipzig Westdeutschlands genannt wurde.

Im Sommer 1904 hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Mein Vater war gestorben, und andere Beschwerden, die vor allem noch aus meiner unglücklichen Lehrzeit herstammten, ließen es dazu kommen. Ich konnte monatelang nicht arbeiten gehen.

Als sich im Dezember des gen. Jahres eine Vakanz bei der Geschäftsstelle der "Flörsheimer Zeitung" ergab - war ich sehr froh, daß ich hier eintreten konnte.

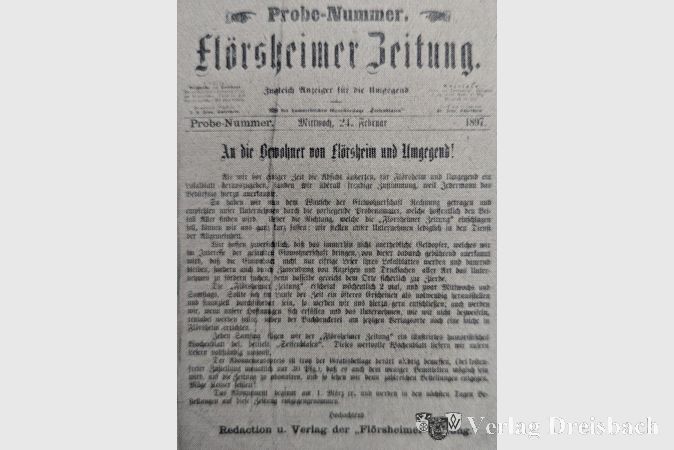

Hier muß einiges ergänzt werden. Als ich noch in Eltville in der Lehre stand, sandte mir mein Vater eines Tages in einem Umschlag eine "Drucksache". Es war die erste Nummer der "Flörsheimer Zeitung", vom Februar des Jahres 1897. Wie ergriff mich die Sache. Fast visionär sah ich mich als den späteren Drucker und Verleger dieser Zeitung. Wie das geschehen sollte, war natürlich praktisch nicht auszudenken. Ich war doch arm wie eine Kirchenmaus und auch noch Lehrling, dem es regelrecht sehr übel erging.

Schon 1901 etwa, als ich in Frankfurt als Gehilfe arbeitete und in Flörsheim bei meinem Vater wohnte (das Gebäude der heutigen Eisenhandlung Gutjahr in der Grabenstraße, war mein Geburts- und Elternhaus) schrieb ich wiederholt kleine Artikel und Aufsätze für die "Flörsheimer Zeitung", die ich mit einem Pseudonym zeichnete: "Sebastianus Nebelspalter". Es erschien mir das damals als besonders geistreich und interessant. Noch heute hat es für mich einen ganz besonderen Reiz, diese kleinen Aufsätze in der Flörsheimer Zeitung von Anno dazumal zu studieren und zu sehen, wie sich einst in meinem Kopf die Welt malte.

Hier sei auch gleich noch angefügt, daß ich in den letzten zwei Jahren meiner Lehrzeit begonnen hatte, einen regelrechten Roman zu schreiben. Die Manuskriptseiten häuften sich und bald war mein alttestamentlicher Schiffmannskoffer bis obenhin mit Schreibseiten gefüllt. Ja, als ich nach der Lehrzeit wieder zu Hause eintraf, brachte ich diesen Wust von Manuskripten mit. Meine Stiefmutter, eine gelinde gesagt, exaltierte Frau, entsetzte sich so darüber, daß sie das Teufelswerk in meiner Abwesenheit, dem Urelement des Beelzebub, dem Feuer, übergab. - Mein Schmerz war groß. Selbst heute gäbe ich noch etwas darum, mir diese Jugendergüsse einer schönen Seele einmal etwas näher ansehen zu können. Ich befürchte allerdings keineswegs, daß die Weltliteratur an diesen ungedruckt gebliebenen Blättern etwas Nennenswertes verloren hat.

Ab Januar 1905 in der Druckerei der "Flörsheimer Zeitung"

So begann also meine Tätigkeit in Druckerei, Redaktion und Verlag der "Flörsheimer Zeitung", begründet von H. Jeupp in Schierstein a. Rh., erworben und weitergeführt von Iwan Reder, ebendaselbst. Es war ein rechtes Murksen in der Wickererstraße 24, in Flörsheim, wo sich in zwei kleinen Erdgeschoßräumen die Setzerei und die Druckmaschine für Handbetrieb befanden. Die Zeitung erschien zweimal wöchentlich und durfte soweit der lokale Eindruck erfolgte, mit der Hand "durchgedreht" werden. Eine schlimme Plagerei.

Mittlerweile hatte ich mich sogar verheiratet und so mußte meine junge Frau, bei der Druck- und Dreharbeit soviel als möglich helfen und zwar ohne Extravergütung. Was mich besonders interessierte war natürlich die Lokalberichterstattung und alles, was mit Flörsheim und seiner Geschichte zusammenhing.

Hier müssen bereits als gelegentliche Mitarbeiter bekannte Flörsheimer wie Wilhelm Dienst, Jakob Höckel, Lehrer Urson und an dere genannt werden.

Der Verfasser dieser Zeilen trat also am 1. Januar 1905 in die Druckerei und Redaktion der "Flörsheimer Zeitung" ein und war für Flörsheim alles in einer Person: Vom Korrespondenten, Setzer, Drucker bis zum Raddreher. Ein Geschäft aber war die Herausgabe der "Flörsheimer Zeitung" auch für Iwan Reder in Schierstein nicht. Derweilen aber machte der neugebackene Flörsheimer Filialleiter mit allen möglichen Personen der Flörsheimer Intelligenz und Prosperiti Bekanntschaft. Für das Blättchen schrieben gelegentlich wie schon erwähnt Wilhelm Dienst senior, Lehrer Josef Urson, Dr. Noerdlinger und seine Brüder, Bürgermeister Lauck. Eines Tages kam auch ein mir bisher fremder Mann in die Redaktion am Wickerer Weg und brachte einen Aufsatz: "Die Wiesenmühle im Wickertal". Es war Lehrer Wilhelm Sturmfels aus Rüsselsheim, (*3. 5. 1865, † 19. 7. 1937) eine etwas rauhbauzige Natur, aber von einer erfrischenden Herzlichkeit und Offenheit. Sein Kampf gegen Bürokratie, Indolenz und Muckertum, war ihm Lebensaufgabe und seine Zuversicht konnte einem neuen Lebensmut einhauchen. Seine Art, die Probleme der Heimatforschung, Heimatkunde und Heimatförderung zu lösen, war mitreißend und ansteckend. Kein Wunder, daß dieser Mann als Lehrer an der Rüsselsheimer Volksschule ungemein Erfolg hatte, wußte er doch seine Schüler zum großen Teil zu begeisterten Freunden der Heimat zu erziehen. In besonderen Exkursionen brachte er ihnen den Blick und das Interesse für die Belange der Heimatkunde und sogar der Heimatforschung bei. Lehrer Sturmfels sorgte - ein ungeheurer Vorgang für die damalige Zeit, - für die Errichtung eines Schwimmbades im Main, wo später außer den Schülern, wenn auch an besonderen Tagen, sogar Frauen und Mädchen im offenen (abgegrenzten) Mainwasser badeten. Man denke wie unschicklich für die damalige Zeit. Noch schlimmer: Sturmfels badete selber mit seinen Schülern, schwamm wie ein Hecht und prustete wie ein Seelöwe.

Die Begeisterung der Rüsselsheimer Jugend kannte keine Grenzen. Später durfte ich dann auch in vielen Einzelheiten das Werden seines Rüsselsheimer Heimatmuseums miterleben, das heute seinen Namen trägt und noch lange Kunde von seinem Wirken bringen wird.

Hier in Flörsheim war es auch sehr bald schon Bürgermeister Lauck (gewählt 27. 9. 02), der sich mit Heimatkunde und Heimatforschung befaßte. Er war verheiratet, hatte ein schönes Haus, keine Kinder und ziemlich vermögend, sodaß er war sich sein Steckenpferd etwas konnte kosten lassen. Der Verfasser hatte Jahrzehnte hindurch mit ihm Kontakt und veröffentlichte gar manchen Aufsatz aus seiner Hand oder auf seine Anregung hin, auch bestimmte heimatkundliche Schriften, wie "Zur 250jährigen Wiederkehr des Verlobten Tages". (1916), "Heimsuchung Flörsheims in den verschiedenen Kriegen der vorigen Jahrhunderte" und vieles andere mehr wurden in seinem Auftrag durch mich gedruckt,

1905 etwa war der Schiersteiner Verlag mit Flörsheim fertig, denn der Eigentümer, Iwan Reder, ging infolge Todesfall, an den Verlag seines Schwiegervaters nach Apolda in Thüringen zurück und verpachtete das Schiersteiner Geschäft mit dem Flörsheimer zusammen, einigen seiner Gehilfen, wozu auch meine Wenigkeit zählte.

Eigener Verleger im eigenen Haus.

Vorher noch war ein unglückliches Experiment unternommen worden, um die Auflage des Lokalblattes zu erhöhen. Man brachte diese (in Schierstein und Flörsheim) eine ganze Zeit lang täglich heraus. Der stolze Titel lautete in Flörsheim "Flörsheimer Zeitung" (Tagblatt). Aber o weh, das brachte noch mehr Schulden und der Ruin stand vor der Tür. Da faßte ich, weil wohl nichts anderes übrig blieb, den heroischen Entschluß, das Geschäft auf eigene Rechnung fortzuführen. Iwan Reder war damit einverstanden und ab 1. Oktober 1908 übersiedelten wir nach dem Hause Kartäuserstraße 6.

1912 feierte der Gesangverein Sängerbund, als ältester Flörsheimer Verein, sein 65jähriges Jubiläum und es wurde ein großer Gesangswettstreit ausgeschrieben. Das 200 Seiten starke Festbuch wurde mir zum Druck übertragen. Sehr bald bekam ich Angst vor dem eigenen Mut, so etwas übernommen zu haben, denn Kräfte, Maschinen und Schriftenmaterial waren dafür nicht ausreichend. Zum Glück konnte ich schon im Januar mit dem Druck der ersten Inseratenseiten beginnen und so reichte es bis Pfingsten doch noch, allerdings unter Zuhilfenahme von ungezählten Nachtstunden. Das Buch fiel sogar für die damaligen Verhältnisse ganz ordentlich aus, ja mir wurde sogar von verschiedenen Seiten hierfür ein Lob gespendet, etwas in unserem Beruf sonst recht Seltenes. Besonders beim Druck einer kleinen Zeitung ist man fast immer nur Kritik im ablehnenden, wenn nicht im verächtlichen Sinne gewöhnt. "s Käsblättche!" ist manchesmal noch die gelindeste Titulatur.

Von diesem Zeitpunkt ab datierte aber auch eine Freundschaft meinerseits mit Jakob Altmaier, dem heutigen Bundestagsabgeordneten und Willi Thomas, dem heutigen Regierungsrat, beides geborene Flörsheimer. Mit den Bestrebungen des Arbeiterstandes praktisch oder ideell verbunden gaben sie mir in dieser Beziehung manche Aufklärung, da ich doch mit einem richtigen Fabrikbetrieb und den Schmerzen seiner Belegschaft besonders in der Vorweltkriegszeit noch nicht in Berührung gekommen war.

Ganz unversehens ist mir hier das Wort entschlüpft: Weltkrieg. Ein furchtbares Wort, das in seinen Auswirkungen heute noch die ganze Erdkugel in Bann hält. Wir wollen aber chronlogisch bleiben. Also, die Zeit um 1912 war auch für meinen kleinen Betrieb ein Aufwärts.

Der 1. Weltkrieg

So kam das Jahr 1914 und mit ihm ein glühendheißer und sonnenreicher Sommer. Die Schüsse in Serajewo fielen und die gesamte "alte Welt", die bismarckische, wilhelminische und koloniale Aera des zweiten Kaiserreiches brachen zusammen.

In den fraglichen Augusttagen sollte in Flörsheim das Gauturnfest starten und alle Vorbereitungen waren getroffen. Die "Flörsheimer Zeitung" erschien als Festnummer in Zweifarbendruck (man denke) und sogar auf besseres Papier gedruckt. Am Sonntag vorher, die Kriegsgefahr war schon brennend, fuhr der Vorsitzende des Flörsheimer Turnvereins Josef Simmer, extra nach Eddersheim, wo der Landrat, Kammerherr von Heimburg, gerade eine andere Festlichkeit protegierte. Dort holte er sich von diesem die "Gewißheit", daß das Flörsheimer Gauturnfest "auf alle Fälle" würde gefeiert werden können. Trotzdem: Am Festsamstag war der erste Mobilmachungstag!

Vier Jahre und mehr dauerte das furchtbare Ringen. Auch ich, als Ungedienter, mußte, wie tausende andere, einrücken, wurde beurlaubt und mußte wieder einrücken und im Jahre 1916 befiel mich eine schwere Lungenentzündung, die in ihren Folgen mich nur noch "garnisondienstfähig" machte.

Aber auch meine Arbeit, an dem Druck der Heimatzeitung, wobei mir lediglich ein kleiner Lehrbub half, war nicht ohne Gewinn für das schwer um seine Existenz ringende Vaterland, wenn auch nur indirekt. Und das kam so: in Gemeinschaft mit den erwähnten J. Altmaier und W. Thomas, die beide als Soldaten Dienst tun mußten und an der Front standen, wurde für die Zeitung die Flörsheimer Figur des "Gänskippelschorsch", eines Urdemokraten, geschaffen. In vielen Fortsetzungen und in humoristischer Form schilderte er die Zustände der Heimat in der "Goldenen alten Zeit" aber auch in der sorgenvollen Gegenwart. Mit der Flörsheimer Zeitung ging er an alle Flörsheimer Soldaten an die Front. Zu den wirklichen "Schätzen" aus der Zeit meiner 50jährigen Zeitungsdruckertätigkeit gehört eine Zigarrenkiste voll an Briefen und Postkarten z. T. begeisterten Inhaltes von Flörsheimer Soldaten an allen Fronten des ersten Weltkrieges, die sich für den Erhalt des "Gänskippelschorsch" bedanken und nach "Mehr" verlangen.

Alle geschäftlichen Beziehungen rissen natürlich mit dem Ausbruch des Krieges ab. Die Abonnentenzahl ging zurück, die Inserenten aus Mainz und anderen Großstädten der Umgebung zogen die Aufträge zurück. Hunger und Entbehrung kamen ins Land.

Die Kriegs-Jahre zogen sich hin, als sollte das blutige Geschehen nie mehr enden. Und doch war eines Tages das Kriegsende da. 1918 im Oktober war es soweit. Flörsheim hatte großen Blutzoll an seinen Söhnen bringen müssen und das Wehklagen war groß. Der Krieg ist das wirkliche Übel in der Welt, denn er ist unmenschlich und macht aus sonst friedlichen Wesen Bestien, die sich auf Kommando zerfleischen.

Zusammenbruch und Inflation

Mit Kriegsende kamen die Soldaten der Besatzungsmacht auch nach Flörsheim. Es waren Franzosen, die schon seit jeher und sowieso nicht unsere Freunde waren. Nun gar eine Zeitung drucken, das war mehr als schlimm. Wir mußten jede Nummer in Wiesbaden als Druckabzug zur Zensur vorlegen und so sahen die ersten Nummern, die wir herausgeben durften, sehr scheckig aus. Über all klafften weiße Stellen in den Druckspalten, wo die Hand des Herrn Plessiers (Name des Zensors) gewaltet hatte. Halbe Tage lang und mehr mußte man in Wiesbaden im Palast des gestrengen Herrn Kommandanten (Juvigni), warten, bis man endlich an die Reihe kam und mit oft sehr bissigen Bemerkungen ungnädig wieder entlassen wurde. Als der Gänskippelschorsch auch jetzt noch seine Glossen machte (er wurde übrigens auch ganz gehörig durch Zensurstriche "gesäubert"), fragte der Herr Kommandant verwundert: "Kääns-gippel-scho-o-rsch, was sein das?" Und als er gar las, was der Schorsch sang "De Klapperstorch brengt jetzt om Moo, schwarze Kinnercher met weiße Boo", da spritzte die rote Tinte nur so auf dem Tisch herum, so energisch strich der Zensor diesen "Gesang" aus. Aber für die Heftausgabe wurde er doch gedruckt, wenn auch nicht mehr für die Soldaten an der Front.

Das nächste Übel war die Inflation. Es war eine Katastrophe für sich. Das kam so weit, daß man das Abonnementsgeld in hohen Schichten und in mehr als 60 Sorten auf dem Zähltisch gestapelt hatte, Wenn es endlich sortiert und verwendungsbereit war, bekam man zwei Laibe Brot dafür. Ja einmal ging der Herr Schorsch persönlich mit einem ganzen Henkelkorb voll Scheinen zu einem benachbarten Händler und holte sich dafür 5 Zigaretten ein. Der Händler fluchte nicht schlecht, aber Geld ist Geld.

In dieser Zeit gab es auch neue Mitarbeiter, so schlecht und hoffnungslos die Zeiten sonst auch waren. Einer davon war Franz Karl Peter Nauheimer, ein alteingesessener Flörsheimer Fischer und Schiffer, schrieb alle möglichen Erinnerungen aus seinem Leben. Besonders schilderte er die Verhältnisse der Flörsheimer Arbeiter und Kleinhandwerker, Fischer und Schiffer. Seine Aufsätze waren kulturhistorisch recht wertvoll und sind es noch bis auf den heutigen Tag geblieben.

1924: Es geht wieder aufwärts

So ging es denn auch bei uns wieder ganz leidlich voran. Im Jahre 1924 war die Herausgabe des "Neuen Hochheimer Stadtanzeigers" durch meinen Verlag und auf Veranlassung verschiedener Hochheimer Bürger hinzugekommen. 1925 konnte eine wirklich dringend nötige bauliche Verbesserung vorgenommen werden. Es wurde das Gebäude in der Schulstraße 12 errichtet. Gewiß nicht großartig, aber gemessen an den alten Verhältnissen, bedeutend.

Hier ein Wort zu dem Kapitel "Mitarbeiter". Auf sie kann keine Zeitung und sei sie noch so klein, verzichten. Man kann ruhig sagen: Wie die Mitarbeiter, so das Blatt. Hier sind natürlich die "Mitarbeiter im Geiste" gemeint, die Mitschreiber, die Artikelverfasser, die Heimatkundigen und Heimaterfahrenen, die mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Stadt Vertrauten, vor allem auch die Alteingesessenen. Ich habe schon Männer genannt, die von Anfang an dabei waren. Im Laufe der Jahre kamen noch andere dazu. Ich kann allerdings nur die Hervorstechendsten namentlich aufführen, In Wirklichkeit ist deren Zahl im Laufe von 50 Jahren Legion, denn jeder, der, wenn auch nur ab und zu einmal eine Notiz in die Zeitung gibt, ist "ein Mitarbeiter".

Dauernde Mitarbeiter waren Amtsgerichtsrat Otto Schwabe in Hochheim a. M. (geb. 14. 12, 1875, gest. 9. 1. 1943). Er war von Haus aus Kunsthistoriker und Jurist. Seine große Liebe aber galt der Bodenforschung und Prähistorie. Seitdem er in Hochheim als Richter tätig war, beschäftigte ihn die Geschichte und Vorgeschichte dieser Stadt und ihrer Nachbargemeinden. Hierzu gehörte vor allem auch Flörsheim. Wir haben schon vor Jahren, bei seinem Tode und später, in unserer damaligen Heimatbeilage "Der Maingau" über diesen bedeutenden Mann berichtet. Er schrieb seit seiner Anwesenheit in Hochheim für die Lokalzeitungen. Als ich im Jahre 1924 den Hochheimer Stadtanzeiger" herausbringen konnte, da wurde die Bindung mit ihm noch enger. In Flörsheim war Schwabe bekannt durch die gar nicht seltenen Führungen in die Heimatflur mit Hilfe des Flörsheimer Altertumsvereins. Schwabe hatte eine bedeutende Privatsammlung kunsthistorischer Art und im Amtsgerichtsgebäude in Hochheim (Flur) waren in schönen Vitrinen die bedeutendsten Funde der Ortsgeschichte ausgestellt. International bekannt war sein "keltischer Spiegel", der in der Hochheimer Gemarkung gefunden, die Stadt auch auf diesem Sektor weithin bekannt machte. Seine Kunstgegenstände wurden im Krieg durch Feuer, die heimatkundlichen Sammlungen im Amtsgericht durch Barbarenhände und "Sieger" zerstört.

Hier auch ein Wort über den Treuesten der Treuen: Schlossermeister Philipp Schneider, den jetzt 79jährigen. Ursprünglich schrieb er für den "Flörsheimer Anzeiger". Von dem Moment an, wo dieses Blatt im Jahre 1922 in meinen Besitz überging, lieh Philipp Schneider seine Feder der "Flörsheimer Zeitung" und so ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. So reichlich, so vielseitig, so gründlich und tiefschürfend wie P. S. (Philipp Schneider), schreibt kein anderer in unserer Gemeinde. Dabei setzt er nur in ganz seltenen Fällen einmal sein Signum unter die Arbeiten, aus purer Bescheidenheit. Man kann ruhig sagen, er hat in seinem gewiß nicht kurzen Leben so viel Tage und Stunden für diese rein ideellen Dinge verwandt, daß er sich im Materiellen mit Wenigem begnügen mußte. Als ihm bei der Stadterhebung Flörsheims die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde, war dies nicht mehr als nur gerecht. Wenn Einer, dann hatte Philipp Schneider diese Würde verdient, Heimatkunde, Heimatforschung, Heimatschriftstellerei, selbst der ganze Heimatverein, was sind sie ohne Philipp Schneider? Ich weiß er wird mir deswegen schlimme Augen machen. Aber es muß gesagt werden, wenigstens einmal im Leben und gerade durch mich und an dieser Stelle, denn keiner kennt seine Leistungen für die gute Sache, so wie ich auf Grund jahrzehntelanger Zusammenarbeit. Auch ist eine "persönliche" Ähnlichkeit vorhanden: seine Handschrift ist bald so schlecht lesbar, wie meine eigene. Und so haben wir oft Not, unleserliche Manuskripte gegenseitig zu entziffern. Spaßig ist, wenn einer des anderen Handschrift enträtseln muß, die dieser selber nicht mehr lesen kann.

Und Philipps Stil! Da ist nichts dran zu drehen und zu deuteln. Sein geschriebenes Deutsch ist vorzüglich. Die ältesten Scharteken, die 400 oder 500 Jahre und mehr auf dem Buckel haben und für andere Menschen ein Buch mit sieben Siegeln bilden, liest der Philipp mit Lust und Fixigkeit. Möge er der Stadt Flörsheim und uns noch recht lange erhalten bleiben! Er soll bei dem Jubiläum des Verlages den verdienten Ehrenplatz ein nehmen.

Ein Mann besonderer Art war auch Bürgermeister Jakob Lauck aus Flörsheim (geb. 25. 5. 1868, gest. 21. 7. 1935). Von Haus aus Landwirt und einziger Sohn einer gutsituierten Flörsheimer Bauernfamilie, war er zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich von Anfang an der Anwärter auf den Flörsheimer Bürgermeisterstuhl. Es herrschte noch das Dreiklassenwahlrecht. Daher hatten die ortsansässigen Bauernfamilien, weil verhältnismäßig wohlhabend, und in der 1. und 2. Klasse wahlberechtigt, das Monopol, den Bürgermeister zu stellen. Von der Bürgermeisterwahl Jakob Lauck im Jahre 1902 resp. der Nachfeier derselben, erzählen noch heute die Flörsheimer Alten. Das war eine Wahlfeier, sagen sie, da flossen der Ebbelwein und auch das Bier in Strömen, Bürgermeister Jakob Lauck ließ es sich etwas kosten und er behielt ja auch seinen Posten, von einem kleinen Zwischenspiel abgesehen, bis ihn die Nazis absetzten. Lauck war der Flörsheimer Bürgermeister Jahrzehnte hindurch und was erstaunlich war, weit über das gewöhnliche Maß hinaus aus Leidenschaft Heimatforscher und Heimatkundler und nicht zuletzt Sammler. Sein glanzvolles Haus in der Grabenstraße stand allen Heimatkundigen und Heimatfreunden offen. Gern zeigte er seine bedeutende Schätze an Funden, Urkunden, Schütz'schen Bildern und Stücken der Flörsheimer Fayence. Er war mit Leib und Seele Mitglied und Vorsitzender des Heimat- und Altertumsverein und sorgte für Fachleute, die aufklärende Vorträge hielten und hielt selber Vorträge.

Eine große Anzahl Aufsätze über Flörsheim, seine Geschichte und Vorgeschichte stammen aus seiner Feder. Gar manche Broschüre wurde gedruckt, die er verfaßte. Im Rathaus richtete er ein besonderes Zimmer mit Vitrinen ein, welche im vergangenen Jahr das Fundament für die Sammlungen im neuen Flörsheimer Heimatmuseum abgaben. Daß dann, nach Laucks Tod, fast alle seine Schätze durch Erbgang für die Heimat verloren gingen oder durch Bomben zerstört wurden, bleibt für immer bedauerlich. Er selber hatte zu Lebzeiten immer wieder betont, daß nach nach seinem Tode alle diese Dinge für ein kommendes Flörsheimer Heimatmuseum bestimmt seien. Mir persönlich war Bürgermeister Lauck ein wohlwollender Freund, der gern und jederzeit mit einem guten Rat aus seiner reichen Erfahrung heraus bei der Hand war. Was bedeutet es schon, daß er ein wenig eitel in diesen Dingen war und man ihn deshalb leicht verletzen konnte, ohne das zu wollen. Ihm gebührt in der Flörsheimer Ortsgeschichte ein besonderes Ruhmesblatt.

1933: Der 2. Weltkrieg und seine Folgen!

Nun kommt das leidige Kapitel: Nazizeit! Verhältnismäßig nur wenig Menschen hatten von Anfang an die ganze Gefährlichkeit des absoluten Systems erkannt. So wurde Hitler fast über Nacht zum unumschränkten Herrn Deutschlands. Auch für die kleinen Zeitungen brach eine Zeit des "gefährlichen Lebens" an. Man war seiner Haut nicht mehr sicher im wörtlichen Sinne. Die Anweisungen, Bestimmungen, Verordnungen und "geheimen Befehle" jagten einander in nicht abreißender Folge. Mit meinem Freund P. S. blieb ich all die Zeit in Kontakt. Er gab manche Notiz für die Öffentlichkeit, bei deren Erscheinen uns selber nicht wohl zu Mute war, und er hatte so fast als Einziger hier Einblick in das System einer bedrückten und unfreien Presse. Schon bald begannen auch die "freiwilligen" und nicht freiwilligen Schließungen und Übernahmen von Zeitungen durch der Partei angenehme Verlage. Zuletzt wußte niemand mehr wie lange er sich seines vielleicht sowieso schon längst unterminierten Daseins würde erfreuen können.

1939 kam es gar zum zweiten Weltkrieg. Jetzt war für die kleinen Zeitungen (nur von diesen ist hier die Rede), erst recht die Hölle los. Es war wie ein Wandeln am Abgrundrand. Das Hangen und Bangen schleppte sich so hin bis zum Frühjahr 1943, wo denn auch die Flörsheimer Zeitung (mittlerweile Maingau-Zeitung), das Schicksal ereilte. Sie mußte eingestellt werden. Nicht genug damit, auch die Druckerei als solche mußte geschlossen werden, eine ganz unverständliche Maßnahme, wenn man nicht annimmt, daß der Besitzer persönlich getroffen werden sollte. Alles Schriftenmaterial wurde zusammengeschüttet und mußte zur Ablieferung bereitgehalten werden. Den Maschinen erging es nicht besser oder sie verkamen, weil nicht benutzt durch Rost, was gerade bei den hochwertigen Setzmaschinen geht.

Nach dem Kriege mußte mit allem wieder von vorne angefangen werden, Geschäftlich lag alles darnieder. In der Druckerei, Schulstraße, ließ ich aus den noch verbliebenen, zusammengeschütteten Bleitypen eine gewisse Menge herauslesen und in Kästen sortieren und tat das selber auch, um wenigstens notdürftig und provisorisch wieder ein kleines Blättchen herausbringen zu können.

Am Verlobten Tag 1948 erschien erstmalig im kleinen Format (DIN A 4) der "Maingau-Bote" nachdem die Besatzungsbehörde den alten Namen "Maingau-Zeitung" abgelehnt hatte. Mit dem 26. Juli 1949 kam der "Maingau Bote" im üblichen, d. h. Berliner Format wieder heraus und zwar in zwei Ausgaben. A: für Flörsheim, Eddersheim, Weilbach, Wicker und B: für Hochheim, Massenheim, Delkenheim, Wallau.

Dem Allerhöchsten sei deshalb an dieser Stelle für alles Dank gesagt, auch für das Leid, das kommen mußte und keinen Menschen verschont und ich hoffe mit seinem Segen mich wenigstens noch einige wenige Jahre der Herausgabe meiner bescheidenen heimat-literarischen und mundartlichen Schriften widmen zu können, von denen ja in Kürze eine Probe fertiggestellt und frei gegeben werden soll.

Bürgermeister Lauck war es, der mich vor mehr als 40 Jahren schon auf die Idee der Familienforschung brachte. Eines Tages händigte er mir nämlich eine Anzahl Handzettel aus, auf denen Auszüge aus dem Flörsheimer Kirchenbuch für ihn gemacht waren. Dabei ergab sich, daß meine Urgroßmutter, Margarete geb. Munk, aus der Familie einer der Vorfahren Bürgermeister Laucks kam. Die Mutter der Erwähnten war eine geb. Weilbächer und der Großvater dieser der berühmte "Tuchpaul", d. h. berühmt zu seiner Zeit und bei allen, die sich mit Flörsheimer Familiengeschichte befaßten. Paul Weilbächer war ein weitgereister Mann (das Pfarrbuch erwähnt ihn wiederholt und in rühmlichstem Sinne ob seiner Wohltätigkeit), der mit Tuch und Stoffen, Samt und Seide und mit seinem Handelswagen weit ins Land hinaus, ja bis Flandern und Brabant kam. Ich führte dann diese Forschungen auf eigene Hand fort und konnte oft sogar meinerseits Lauck eine Freude machen, wenn etwas uns beide Interessierendes entdeckt war. Einmal war die Freude besonders groß, als an den Tag kam, daß bei den Vorfahren Goethes auch Ahnen mit dem Namen Lauck auftreten. So bereitete er andererseits mir eine Ueberraschung als er mir mitteilen konnte, daß der im Flörsheimer Heimatspiel vom Verlobten Tag auftretende Flörsheimer Schöffe Philipp Eberwein eine geschichtliche Person und mein direkter Vorfahre war. Er ist derjenige, der den großen Krach mit Pfarrer Münch hatte. Habicht, als der Verfasser des gen. Stückes hatte seinerseits wohl die Gestalt des Ph. Eberwein im Pfarrbuch entdeckt und für sein Spiel verwendet.

Laucks immerwährendes Suchen nach Flörsheimer Altertümern ließ ihn auch bei einem Antiquar das heute in ganz Flörsheim bekannte Bild: "Flörsheim von Mittag her", einen Stich aus dem 18. Jahrhundert (?) aufstöbern. Ich ließ nach dem Stich ein Klischee nach Fotographie herstellen und machte einige hundert Abzüge in Originalgröße. Diese Mühe hat sich gelohnt, denn nach dem Tode Laucks verschwand das Original und wurde wahrscheinlich im Bombenhagel (in Rüdesheim) vernichtet. Heute sind die vorhandenen Faksimiledrucke ein wertvoller Ersatz.

Zum Schluss noch etwas über mich selbst.

Seit meiner frühen Jugend hatte ich Freude an der Musik. Und zwar schwebte mir als Ideal der ausübende Musiker vor. Mit sieben Jahren wollte ich Drehorgelspieler werden, dann Trompeter. Mein Onkel Wilhelm war Hornist bei der Feuerwehr. Mein höchstes Ideal war der Harfenspieler, der "Haareseppel" (Zigeunerseppel), der im Scharfen Eck an Flörsheimer Kerb die "Harfe schlug", wie einst König Salomon in der Bibel. Näheres über diese Dinge ist in meinen Jugenderinnerungen "Freud und Leid aus ferner Zeit" gesagt. Früh bekam ich eine Stiefmutter und irgendwie war auch diese dafür, daß ich mit 12 Jahren beginnen sollte, das Violinspiel zu erlernen und zwar bei dem damals in Flörsheim allbekannten Militärmusiker Dresel. Auch hierüber ist in meinen Erinnerungen gar manches zu lesen. Ich bekam ein Instrument und ich glaube, daß es 7.- Mark kostete und ein Riesenloch in unseren sowieso nur notdürftig ausgeglichenen Haushaltsetat riß. Die Exerzitien gingen los und schleppten sich über ein Jahr hin. Ich weiß noch, daß ich das Liedchen "Ich bin vom Berg der Hirtenknab" in der ersten Lage notdürftig zusammenkratzen konnte. Nun kam, was in vielen Fällen beim Musikstudium kommt. Nicht der Schüler versagt, sondern die Eltern. Sie verlieren die Geduld, diese aber ist gerade beim Musikstudium das A und O. Die Stiefmutter und damit auch der Vater, fanden, daß meine Fortschritte viel zu langsam seien, sicher kam ihnen und das mit Recht auf die Dauer das Stundengeld zu hoch. Kurzum, das Studium wurde aufgegeben (damals auch zu meiner Freude, denn welcher Junge hat schon gern Musikunterricht) und das Instrument wurde wieder verkauft, sogar mit zwei Mark Verlust. Ich bedauere es aber bis an das Ende meines Lebens, daß es so kam, denn Violinspielen ist der Traum manches "Innerlichen", die Seligkeit und das vollendetste Ausdrucksmittel für Menschen mit Herz und Gemüt. Schade!

Als ich aber viel später, im Jahre 1912, wirtschaftlich nur etwas die Ohren recken konnte, wurde, auf Stottern, ein Klavier gekauft und neben dem Unterricht für die zwei ältesten der Kinder, nahm ich solche Stunden auch für mich. Ich will nicht viel Worte darüber verlieren, aber dieser Liebe bin ich treu geblieben bis heute. Ein Virtuose kann man mit 31 Jahren nicht mehr werden, zumal wenn man sich die Zeit zum Studieren nur des abends oder gar nachts abstehlen muß. Aber heute kann ich doch ein klassisches Stückchen, wenn es nicht allzu schwer ist, von Mozart, Haydn, Händel oder Beethoven u. a. leidlich spielen. Es ist Glück und auch Reichtum: Reichtum der Seele und des Herzens.

Hier muß ich meinem Freund seit vielen Jahren, Karl Breckheimer, besonders danken. Er hat mich vor allem in die Welt der Oper, von "Carmen" bis zu "Parsival" geführt, "Tannhäuser", "Lohengrin" und all die anderen nicht zu vergessen, wie ja Richard Wagner sein Steckenpferd war und ist. Ich kenne die Wagnermusik vor aller anderen heraus und klingt diese im Rundfunk an noch so entfernten Stellen auf, wird sogleich gedreht und eingestellt, bis "Wotans Abschied und Feuerzauber", der "Wachaufchor" aus den "Meistersingern" oder "Isoldes Liebestod" aus dem "Tristan" in Reinheit erklingen. Das Verlieben in Frau Musika empfehle ich allen jungen Leuten, besonders den jungen Männern, denn sie ist eine Geliebte, die nie enttäuscht und deren man niemals überdrüssig wird.

Malerei

Mein Verhältnis zur Malerei habe ich ja schon aus der Schulzeit geschildert. Auch hier schwebte mir immer Großes vor. Wie gerne wäre ich Schüler in einer Kunstakademie geworden. Wenn ich auch von einem solchen Institut in meiner Jugend kaum den Namen kannte. Ich versuchte mich aber immer wie der auf eigene Faust in dieser hohen Kunst. Auch war es nicht direkt Malerei wohl mehr die Zeichenkunst, die ich als Laie pflegte. Ein, in meinen Augen, fortgeschrittener Versuch war mein "Flörsheim"-Bild aus dem Jahre 1904, das ich nach vorhandenen Postkarten, und direktem Ansehen vom jenseitigen Mainufer her zusammenstellte, wobei ich besonderen Wert auf die allegorische Umrahmung legte. Das Format des Originals war gar nicht klein und auch die Vorwürfe zu "Ackerbau und Fischerei", "Fayence" und sonstiger Symbolik stoppelte ich mir aus irgendwelchen Vorbildern zusammen. So auch das Flörsheimer Schiff und die verschiedenen Landeswappen, desgleichen die Festons mit ihren Früchten und bunten Bändern, die Put ten, das Brombeergerank und Gott weiß was noch alles. Dieses "Werk" wurde in einer zu jener Zeit stattfindenden Ausstellung des Flörsheimer Gewerbevereins gezeigt und regte dabei einen kleinen Flörsheimer zur Nachahmung an. Es war kein anderer als Otto Stöhr, der heute weit über Flörsheim hinaus bekannte Zeichner und Graphiker, der besonders unser Altflörsheim und seine Umgebung in unzähligen Bildern festgehalten hat. Daß mein bescheidenes Kunstwerk ihn seinerzeit zu seinem Beruf angeregt und begeistert hat, sind seine eigenen Worte. Von diesem ersten "Flörsheim"-Bild, das gewiß nicht Anspruch auf das Wort Kunstwerk erheben darf, wurden aber Abzüge in Lichtdruck gemacht und zum Teil von mir handkoloriert, weil die Lichtdrucke ja nur schwarz-weiß waren. Der Absatz war zufriedenstellend und so kann man in gar manchem Flörsheimer Haus heute noch dieses Bild mit dem Signum H. D. 27. 4. 05" darunter finden.

Wissenschaft

Meine uralte Liebe, wenn nicht gar Leidenschaft waren die Bücher. Vom "Struwwelpeter" angefangen, über die "Gartenlaube", "Kosmos", die Klassiker bis zu der Literatur unserer Modernen las ich alles in buntestem Wechsel durcheinander und es fehlt in meinem Bücherschrank keines. Ja sie liegen auch auf dem Nachttisch in und unterm Bett, um selbst mitten in der Nacht, immer greifbar zu sein, denn Bücher sind ein vorzügliches Heilmittel gegen alle Krankheiten des Leibes und der Seele und selbst die Lebensangst nimmt vor ihnen Reißaus. Mit Hilfe meiner seit Jahren betriebenen Buchhandlung (ich durfte unter W. Sturmfels sogar ein gutes Teil der Bücher der Bibliothek des Rüsselsheimer Heimatmuseums liefern) und der "Bücherecke" der "Flörsheimer Zeitung" konnte ich auf verbilligtem Wege für mich Bücher aus allen Wissensgebieten erwerben. Auch das ist wirklicher Reichtum: Bücher, sehr viel Bücher, von denen icn keines missen möchte. Auch hier darf man nicht in materielles Denken verfallen, denn selbst einige tausend Bücher, die, würde man sie sich heute anschaffen wollen, ein Vermögen verschlängen, sind, antiquarisch auf den Markt gebracht, für den glücklichen Besitzer höchstens ein paar hundert Mark wert.

Immer und immer wieder interessierten mich in der Wissenschaft die Naturkunde, Vorzeitforschung, Zoologie, das Himmelsgewölbe, Atomkunde und vieles andere. Gern hätte ich das alles, alles in mich aufgenommen. Aber der Mensch ist ein lebendiges Geschöpf und kein totes Sammelbecken. Auch mag der Leser hier gleich die Schwäche meiner Natur erkennen. Ich war von Anfang an an zuviel Dingen interessiert, denn neben diesem allen stand und steht ja auch der praktische Beruf. Ich mußte und muß mir doch den Lebensunterhalt verdienen und noch den für eine große Familie dazu. Mein Verlangen war zu universell und da heißt es sich einschränken, mit seinen Kräften haushalten, Daß ich das in nur zu kleinem Maße vermochte, gehört zu den Sünden meines Lebens. Immerhin, sei es drum. In jenen lichten Höhen, die uns zuletzt alle aufnehmen, wird nicht so sehr gemessen, was der Mensch vollbrachte, sondern was er anstrebte und was er wollte. Gegen die Unzulänglichkeit unserer Natur können wir nicht allzuviel ausrichten.

Betreffs der Vorgeschichte Flörsheims kam ich früh schon mit Männern zusammen, die in der Lettegrube arbeiteten und gelegentlich Funde von dort mit nach Hause brachten. So Johann Hofmann aus der Bleichstraße. Ganze Platten mit Fisch- und Pflanzenabdrücken gab es da zu sehen, ja einmal sogar ein viele Pfund schweres ovales Gebilde, das ich in meiner Einfalt für einen "versteinerten" menschlichen Oberschenkel hielt - nicht Knochen, sondern kompletten Oberschenkel. Wie vorher schon Fisch- und Blättereinschlüsse schleppte ich eines Tages auch diesen Steinknüppel in das Senkenbergische Institut, (ich war als Buchdrucker in der Schillerstraße in Frankfurt beschäftigt, das damals in der Nähe des Eschenheimer Turmes lag.)

Dort kannte ich schon etwas den Archäologen Professor Kinkelin, der nicht umhin konnte, bei dem Anblick meines nicht leichten Stein-Oberschenkels herzlich zu lachen. Es war nur ein simpler Kristall, ein. sog. Druse, wobei um einen besonderen Kern sich allerhand Gestein angesetzt hat, das hier ganz zufällig eine gewisse Aehnlichkeit mit einem menschlichen Oberschenkel besaß. Jetzt zeigte mir der Professor wirkliche versteinerte Reste von vorzeitlichen Menschen, d. h. versteinerte Knochen, denn die Fleischteile müssen ja im Laufe der Jahrtausende restlos vergehen. Ich war für alle Zeiten von meinen falschen Ansichten geheilt. Daß der gelehrte Herr Professor, den ich anstaunte, sich nicht scheute, die von mir mitgebrachten "Letschkautplatten" (im Heimatmuseum sind solche Fossilfunde, wie man die Dinge nennt, zu sehen), abzulecken, bevor er sie zur Konservierung mit einer Gummilösung bestrich, kam mir mehr als seltsam vor, war mir aber eine Lehre, daß es Menschen gibt, die so von der Liebe zu ihrer Wissenschaft besessen sind, daß sie sich selbst, ihr Aussehen und Kleidung und selbst ihre körperliche Empfindsamkeit völlig vergessen.

Als dann im Jahre 1907 wieder eine Seekuh (d. h. das versteinerte Skelett eines solchen Tieres) in der Lettegrube, rechts vom Bachweg, gefunden wurde, konnte ich mir diese bei der Ausgrabung direkt ansehen. Kühn, wie ich als angehender Schriftsteller war, schrieb ich für mein eigenes Blättchen einen Aufsatz in Fortsetzungen "Aus einer untergegangenen Welt, Gedanken zu den jüngsten Funden in unserer Flörsheimer Lettegrube". Ich habe den Aufsatz dieser Tage wieder gelesen und muß sagen: Für einen jungen Mann von 26 Jahren, der kurz zuvor noch einen kristallisierten Quarzstein für einen versteinerten menschlichen Oberschenkel gehalten hatte, gefällt er mir heute noch.

Technik

Mein Beruf brachte es mit sich, vielseitig zu sein, so auch im Technischen. Als es im Jahre 1930 etwa notwendig wurde, bei der Zeitungsherstellung zum Maschinensatz überzugehen, mußte ich, um einzuspringen, mich auch an der bei allen Handsetzern gefürchteten Setzmaschine versuchen und siehe, es ging, d. h. es mußte gehen. Doch diese Sache war und blieb mir, als "Handsetzer" unheimlich, schon der sog. "Spritzer" wegen, wo bei der geringsten Nervosität des Setzenden das flüssige Blei in der Gegend umherspritzt, einem ziemlich verbrennen kann und vor allem und jedesmal die Setzmaschine in ihren feinsten Teilen mit flüssigem Blei verklebt, das natürlich augenblicklich erstarrt und fest wird. Das Reinigen ist eine sehr zeitraubende und die Maschine schädigende Prozedur. Nach einigen Jahren stellte ich darum diese Arbeit wieder ein, es hatte sich ein zweiter Setzer gefunden, welcher den ersten zeitweilig ablösen konnte.

Zum Kapitel Literatur

Schon von der Kindheit her zog es mich ganz besonders zur Flörsheimer Fastnacht hin, vielleicht weil ich an einem Fastnachtsonntag (1881) das Licht der Welt erblickt habe. Schon früh kam ich auch durch meinen Vater, der Vorstandsmitglied im Flörsheimer Carnevalverein "Die Gänskippeler" war, mit den Flörsheimer Urnarren in Berührung und versuchte es selber bald kleinere Fassenachtslieder zu dichten. Wir gründeten auch auch schon als Schulbuben für uns einen eigenen "Turnverein", dem alle Gassebuben der mittleren Grabenstraße angehörten. Der Vorsitzende war ich und im Hofraum meines Vaterhauses der Turnplatz. Hier übten wir auch in einem Stall besondere Liedertexte ein und unser Nachbarsbub Fritz Rühl war Turnwart, der Peter bekam die Bauchwelle nicht richtig hin und wurde deshalb oft von seinem Bruder ausgeschimpft. Viel später machte ich mir dann die Mühe aus meinen Gelegenheitsgedichten besondere Heftchen zu drucken, welche dann wieder zu den Erinnerungen aus der Jugendzeit mit dem Titel "Freud und Leid aus ferner Zeit" führten und in denen auch die "Turnvereinszeit" zu finden ist.

Immer widmete ich mich in ganz besonderer Weise der Mundartdichtung, denn gerade unser Flörsheimer Idiom hat, wie mir scheint, einen ganz besonderen Reiz. Es ist ein Mittelding zwischen dem Mainzer und dem Frankfurter Dialekt, nur etwas derber und keineswegs ein Inbegriff an Lieblichkeit. Aber gerade deshalb packt es mich: "Muttersprache, Mutterlaut, wie so lieblich, wie so traut!" Bei mir speziell aber mußte es noch statt Mutter- "Vatersprache" heißen, denn meine Mutter stammte nicht aus Flörsheim. Vielleicht kann ich im Druck auch einmal die kleinen Fastnachtsspiele und Dialoge folgen lassen, die aus meiner Feder stammen. Jedenfalls sind alle Manuskripte gesammelt und sollen später im Archiv des Flörshelmer Heimatmuseums ihren letzten Aufbewahrungsort finden.

Resumee: Man sieht also: So wird man Verleger einer kleinen Heimatzeitung. Es ist ein Dornenweg, der nicht allzuviel Freuden hat. Das Recht einmal krank zu werden, erholungsbedürftig oder gar "urlaubsreif" zu sein, hat man nicht. All das sind von vornherein unbekannte Begriffe. Zehn Jahre mag so etwas angehen, aber in einem halben Jahrhundert und noch mehr, da werden die Zähne stumpf. Freilich, das ist nicht mehr der Zeit entsprechend und wird hoffentlich auch für die jetzige Generation der Kollegen besser.

So stehe ich denn sechzig Jahre in meinem Beruf, fünfzig Jahre im Dienste der Flörsheimer Heimat, im Dienste der Oeffentlich keit, 30 Jahre auch für Hochheim. Ich sah ungezählte Personen im öffentlichen, Vereins- und privaten Leben dieser Städte kommen und gehen, von den Bürgermeistern angefangen, über die Geistlichkeit bis zu den Lehrern und Gemeindebeamten, von den Privatpersonen ganz abgesehen. Für viele, viele faßte ich das letzte Dokument ab, das von ihrem Dasein Kunde gab, die Todesanzeige im Heimatblatt. Gar manches Verslein der Trauer oder gar ein Nachruf flossen aus meiner Feder. Immer war es ein Mitempfinden, Miterleben, denn dafür stammte ich selber aus Flörsheim. Ich saß jahrzehntelang als Berichterstatter in den Orts- und Stadtparlamenten und mußte die oft schwierigsten lokalpolitischen Situationen der Oeffentlichkeit kundtun. Immer ging das auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Ich kann ruhig sagen, daß es allemal mein Bestreben war zu vermitteln und auszugleichen, so weit mir dies eben möglich war. In der Berichterstattung kann man ja vielen Dingen die Spitze nehmen, wie man auch das Gegenteil vollbringen könnte. So war ich sozu sagen ein Ventil, ein "öffentlicher Diensttuer", allerdings ohne Rang, ohne Gehalt, ohne Anspruch, aber mit desto größerer Verantwortung. Ich sah das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Rheinische Republik, das Hitlerreich und damit viele Machthaber kommen und gehen. Die große Politik lag mir nicht, desto mehr mochte ich im kleinen Kreis, für die engere Heimat, für unseren Ort wirken. Daher meine Freundschaft zu den Heimatpflegern, daher mein Wirken mit und für den Heimatverein.

Immer bleibt mir ein Wort in der Erinnerung, das schon vor vierzig Jahren der Nachbarkollege Pfeiffer von der "Rüsselsheimer Mainspitze" zu mir sagte: "Wenn man eine Lokalzeitung zu drucken hat, macht man sich viel Feinde, ohne daß man das will oder etwas dafür kann, auch kann man kaum viel persönliche Freunde haben, denn es recht zu machen Jedermann, ist eine Kunst, die niemand kann."

Mit den Jahren wird es doch eine beachtliche Anzahl Beobachtungen, Erfolge, Mißerfolge, Freunde und Gegner, Leid und Freud, Berge und Täler im persönlichen Geschehen. Ich habe mich bemüht, das Rechte zu wollen und zu tun. Ist es ab und zu mißlungen, dann tut es mir leid; ist es geglückt, dann gebt dem die Ehre, der unser aller Schicksal in seinen Händen trägt.

Kommentare