Am vergangenen Sonntagvormittag, 17. August, hatte der Hattersheimer Geschichtsverein 1985 e. V. in Kooperation mit der Stadt Hattersheim zu einem Vortrag ins Stadtmuseum eingeladen. Das Thema: „Die Werkssiedlung an der Eddersheimer Staustufe (1928-1942)“. Die stellvertretende Vorsitzende des Geschichtsvereins, Ulrike Milas-Quirin, hielt den besagten Vortrag und begrüßte zunächst die sehr zahlreich erschienenen geschichtsinteressierten Bürgerinnen und Bürger. Milas-Quirin betonte, dass man mit diesem Vortrag "zwei Fliegen mit einer Klappe" schlagen wollte: Zum einen wollte man einen Beitrag zum Eddersheimer Ortsjubiläum in diesem Jahr leisten, zum anderen wollte man den diesjährigen Tagen der Industriekultur Tribut zollen, die an diesem Sonntag endeten.

Ulrike Milas-Quirin gab zunächst Einblick in die Verhältnisse zu Beginn der Entstehungsgeschichte der kleinen Siedlung in Eddersheim. Jene liegt fast 100 Jahre zurück und fiel anfangs in eine Zeit, die von einem besonderen gesellschaftlichen Klima geprägt war: Die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen. Mit der Revolution von 1918 wurde das Kaiserreich gestürzt, gefolgt von arbeitsrechtlichen Reformen wie der Einführung des Acht-Stunden-Tages und der Schaffung der Voraussetzungen für die spätere Bildung von Betriebsräten. Auch soziale Grundrechte wurden mit der Weimarer Verfassung eingeführt: So stand nun "die Arbeitskraft eines Jeden unter besonderem Schutz" - im Gegenzug musste aber auch jeder Deutsche seine Kräfte zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen.

Insbesondere in städtischen Ballungsräumen herrschte zu dieser Zeit eine große Wohnungsnot. Deshalb überwachte das Reichsarbeitsamt seinerzeit den Wohnungsmarkt. Ab 1924 mussten Hausbesitzer eine Hauszinssteuer auf ihre Mieteinahmen entrichten; diese Einnahmen wurden von den Kommunen zur Schaffung neuer Wohnsiedlungen verwendet. So entstanden die ersten Arbeiterwohnungen und -siedlungen.

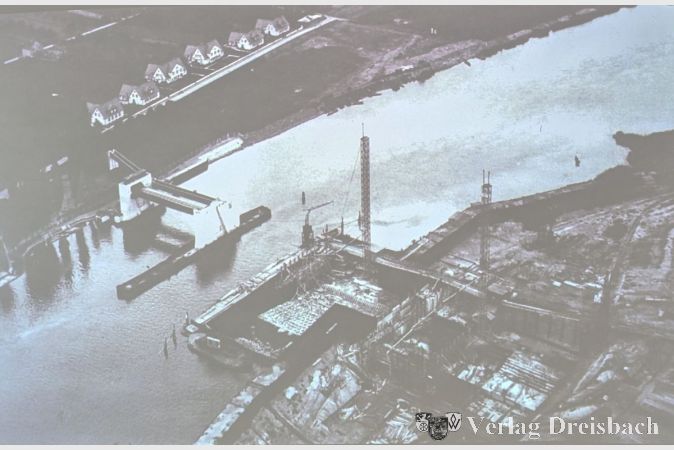

Zwischen 1924 und 1928 war ein wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen. In dieser Phase entstanden 1927 die Pläne für den Staustufenbau und die Eddersheimer Siedlungshäuser. Jene verfügten über großzügige Grundstücke und lagen flussabwärts, auf freiem Feld westlich des Baumschulweges. Im November und Dezember 1927 wurden erste Proberammungen für Spundwände und Kiesschürfungen für den Schleusenbau durchgeführt. Anfang 1928 begann dann der Bau der Siedlungshäuser, zum folgenden Jahreswechsel waren diese bereits fertiggestellt. Der Schleusenbau begann 1931, das Kraftwerk ging jedoch erst zehn Jahre später ans Netz.

Angesichts dieses Zeitplans waren die Siedlungshäuser in der Mönchhofstraße tatsächlich schon etwa drei Jahre lang bewohnt, bevor mit dem Bau der Staustufe begonnen wurde. Die Baukosten betrugen jeweils 20.000 für vier Arbeiterhäuser (700 Quadratmeter Grundstück) und 25.000 Euro für zwei größere Beamtenhäuser (750 Quadratmeter). 130.000 Reichsmark wurden damals also für zwölf Wohnungen investiert, das entspricht etwa 500.000 Euro heutzutage. Der Planung von 1928 zufolge sollten vier Wohnungen den Schleusen- und acht Wohnungen den Kraftwerksbediensteten zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt Frankfurt ließ sich die Erstellung der Staustufe und den Kraftwerksausbau 4,75 Millionen Reichsmark kosten, im Gegenzug garantierte die Reichsregierung die Stromabgabe und die Nutzung der Wohnhäuser.

In der Mönchhofstraße wurden die neuen Häuser auf abfallenden Mainwiesen gebaut, die Kellergeschosse der ebenerdig gebauten Häuser lagen deshalb oberhalb des Baubodens. Später wurde das Gelände mit dem Aushub der Staustufe ausgeschüttet, die Mönchhofstraße wurde angelegt.

Die Erweiterung der Siedlung

Schnell waren alle Dienstwohnungen in der Mönchhofstraße von Angestellten des Reichswasserstraßenamtes belegt. Die Siedlung musste zur Inbetriebnahme des Kraftwerks erweitert werden, und so kam es zur Errichtung der Kraftwerkstraße.

Zunächst wurden für die Bediensteten des Kraftwerks acht Wohnungen eingeplant, letztendlich lag der Bedarf 1942 bei neun Wohnungen: Acht für die Maschinisten und eine für den Maschinenmeister. So kam es zum weiteren Wohnungsbau. Die Stadt Frankfurt hatte fortan das Belegungsrecht und den Nießbrauch für sechs neue Wohnungen in der Kraftwerkstraße und drei Haushälften in der Mönchhofstraße. Für die verputzten Backsteinhäuser in der Kraftwerkstraße wurde bei der Planung eine Besonderheit berücksichtigt: Es wurden direkt Luftschutzkeller eingebaut, womit man der Gefahr von Bombenangriffen auf die Staustufe Rechnung trug. Jene Luftschutzkeller waren von außen zugänglich, und noch heute ist diese Art der Nutzung anhand der Kellerfenster mit Stahlläden zu erkennen.

Im Jahre 1985 wurden die Schleuse und die Siedlung in die Denkmalliste eingetragen. 1996 bot Ulrike Milas-Quirin erstmals anlässlich des Denkmalstages dort eine Führung an. Damit wollte sie auf den Denkmalwert und den schlechten Erhaltungszustand der Siedlungshäuser hinweisen.

Ende der Neunziger Jahre begann die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Frankfurt mit der Versteigerung von frei werdenden Haushälften der Siedlungshäuser. Als Dienstwohnungen wurden die Siedlungshäuser nicht mehr benötigt, denn das Kraftwerk wird schon seit den Neunzigern vom Kraftwerk Griesheim aus betrieben. Seit 2013 wird auch der Eddersheimer Schleusenbetrieb ohne eigenes Personal von der Kostheimer Schleuse aus ferngesteuert.

Ulrike Milas-Quirin wünscht sich, dass sich in der Kraftwerkstraße etwas tun würde, denn die Häuser dort seien in einem nicht sehr ansehnlichen Zustand. "Wie ich hörte, wurden bereits Proben zur Identifizierung der ursprünglichen Farbgebung genommen - wer weiß, vielleicht tut sich ja irgendwas", hofft die stellvertretende Vorsitzende des Hattersheimer Geschichtsvereins. "Aber dass man lange Bretter bohren muss, sieht man auch an der Mönchhofstraße: Dort sind auch immer noch fünf Haushälften nicht saniert", so Milas-Quirin, und schließlich habe dieses Ensemble der Siedlungshäuser, zusammen mit der Staustufe, aufgrund seiner historischen Sozialgeschichte und architektonischen Bedeutung eine Sonderstellung, und das nicht nur in Hattersheim, sondern in der Region.

Kommentare